この章において初めて、渡部氏がおもわせぶりに書いてきた事実が判明した。パイロットが画期的なインキ製造方法の特許を取得していたのじゃ! 右側【第三図】は、ブルトン試験器の仕組みを示したもの。

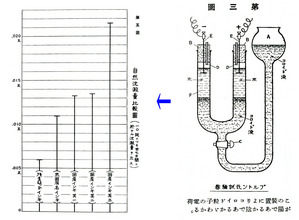

右側【第三図】は、ブルトン試験器の仕組みを示したもの。

この装置は、【A】の部分に入れたコロイド溶液中のコロイド粒子の陰陽を判定する物。コロイド粒子の電極が陽であるならば左の陰極側のU字管に集合し、コロイド粒子の電極が陰であるならば右の陽極側のU字管に集合していくというもの。

たとえば、白金、金、銅、鉄、水銀、タンニン酸、水素、酸素、空気、炭酸ガズなどは陰電荷をもち、水酸化第二鉄、水酸化アルミニウム、没食子酸、カゼイン、アラビアゴムなどは陽電荷を持っている。

インキの中には陽性コロイドと陰性コロイドが混在しているのが普通だが、これを全て陽あるいは、全て陰に統一する方法は無いものか?と工夫したのがパイロットだったわけじゃ。

もしそれが実現出来ればインキ内で陰陽の両粒子が吸着凝集することが無くなり、いつも愛反発する一方でブラウン運動も衰減せず、従ってストークスの粒子沈殿律も働く余地が無くなり、根本的にインキの沈殿を防止出来ることになる。

ではインキの電荷を統一するのに陰にするのがよいのか、陽にするのがよいのかと検討した結果、鉄ペンとの作用を考慮すると陽性に統一する事が理想と決まった。とはいってもそう簡単に出来るわけではなかった・・・

ただ渡部氏らは、ゼラチンの水溶液は、その液がアルカリ性の場合は陰性コロイドであるが、液が酸性になると電荷が変換して陽性コロイドになるという事実があったので、必ずインキ粒子の電荷変換も出来るはずだと確信していた。

その結果、昭和5年8月1日に特許第88847号として、2つの内容を含む特許が認可された。2つの内容とは【インキ中のコロイド粒子の電極を陽性に統一する方法】と【インキ中の酸と鉄ペンの間に営まれる腐食作用に対する負触媒作用の応用】である。今回は前者の効果を説明する。

英国におけるコロイド化学の大家であるリデアル博士が彼の主催する化学研究所においてパイロットインキの試験を行い、その成績を1932年1月25日付で報告したものをまとめたものは以下のとおり。

米国シェーファー のスクリップインキではU字管のいずれの側にもタンニン酸を検出しなかった。すなわちタンニン酸を用いていない色水性インキである。すなわち洗えば流れ落ちるウォッシャブルインキだった!

英国のステフェンスインキ、米国のウォーターマンにおいてはタンニン酸がU字管の陽極側に移動したので、これらは陰性であることがわかる。

それに対して並木製のパイロットインキにおいてはタンニン酸がU字管の陰極側に移動したので陽性である。

すなわちパイロットインキが陽性であることが証明された。もっともこの報告を読んだ時、シェーファーは耐水性にこだわらず既にインキ色のバリエーションで売上げを増やす方向にシフトしていたのだと感心した。

これでインキの粒子の電荷が陽に統一されたが、はたしてそれで沈殿が減るのか?というのが問題!そこで各社のインキで沈殿量を調べたのが、上記画像の左側、【第五図】じゃ。

従来世界一と言われてきた米国製インキにくらべて半分程度の沈殿量ということがわかった。これはいち早くコロイド化学に目をつけたパイロットの科学(化学)の勝利!拙者もこういう仕事を生業としたかったなぁ・・・

【過去の記事一覧】

解説【インキと科學】 その5

解説【インキと科學】 その4

解説【インキと科學】 その3−2

解説【インキと科學】 その3−1

解説【インキと科學】 その2−3

解説【インキと科學】 その2−2

解説【インキと科學】 その2−1

解説【インキと科學】 その1

2008年09月04日

解説【インキと科學】 その6−1

この記事へのコメント

神様しゃん

なるほど!バリウムのコロイド化学の産物ですか!

最近のバリウムはおいしいし、口の周りにもあまり付着しないので大好きですが、たゆまぬ改善がなされているのですな!

なるほど!バリウムのコロイド化学の産物ですか!

最近のバリウムはおいしいし、口の周りにもあまり付着しないので大好きですが、たゆまぬ改善がなされているのですな!

Posted by pelikan_1931 at 2008年09月05日 07:59

胃や大腸のレントゲン検査で 使う「バリウム」も

インク同様 研究開発で 苦労したようです。

「硫酸バリウム」の粉末を 水に溶かして使用しますが

バリウムは 原子番号56 鉄や銀より重いので

単に 水に溶かすと 沈殿するだけ。

だから 「添加物」が 重要。

ゴムを入れて どろっと させたり

安定剤を入れたり....,.

でも うどん粉のように どろどろだと 飲み難い。

さらさらしすぎても 沈殿する。

そして 肝心の胃や大腸の中で 写りが 良くないと困る。

胃の中の酸で バリウムが 凝固するので

水とバリウムの濃度も 影響する、、、などなど。

「添加物」が 一番重要で 企業秘密です。

インクも 添加物 重要です。

インク同様 研究開発で 苦労したようです。

「硫酸バリウム」の粉末を 水に溶かして使用しますが

バリウムは 原子番号56 鉄や銀より重いので

単に 水に溶かすと 沈殿するだけ。

だから 「添加物」が 重要。

ゴムを入れて どろっと させたり

安定剤を入れたり....,.

でも うどん粉のように どろどろだと 飲み難い。

さらさらしすぎても 沈殿する。

そして 肝心の胃や大腸の中で 写りが 良くないと困る。

胃の中の酸で バリウムが 凝固するので

水とバリウムの濃度も 影響する、、、などなど。

「添加物」が 一番重要で 企業秘密です。

インクも 添加物 重要です。

Posted by 紙様 at 2008年09月05日 07:34

MOMOしゃん

やはり実際にあった話を当事者が書くのは実に説得力がある。

特許は共同出願だが、一方は渡部氏じゃった。

やはり実際にあった話を当事者が書くのは実に説得力がある。

特許は共同出願だが、一方は渡部氏じゃった。

Posted by pelikan_1931 at 2008年09月04日 21:39

Fineman しゃん

現在でもそういう発明はあるのかもしれませんな。

Google社だって創立10周年程度だし・・・

現在でもそういう発明はあるのかもしれませんな。

Google社だって創立10周年程度だし・・・

Posted by pelikan_1931 at 2008年09月04日 21:37

毎回楽しみに「インキと科學」を拝見してます。

面白いですねぇ〜

少し大袈裟ですが、人類はこうやって進歩してきたのだなと素直に感心します。

Posted by MOMO at 2008年09月04日 17:52

空ばかり見ている人々には知られていない地上の星、

プロジェクトXですね。面白いお話でした。

プロジェクトXですね。面白いお話でした。

Posted by Fineman at 2008年09月04日 08:08

Archives

記事検索

Links

QRコード

読者登録

過去30日間の人気記事 (アクセス数の多い順)

最新コメント